骨粗鬆症とは?

骨の量が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です。

古くは古代エジプト文明時代からある病気なのですが、近年寿命が延び、高齢者人口が増えてきたため、特に問題になってきています。

日本では、約1,000万人の患者さんがいるといわれており、高齢者人口の増加に伴ってその数は増える傾向にあります。

骨の構造から見ると、皮質骨よりも海綿骨で骨の量の減少が明らかです。

海綿骨の量が減ると、複雑にからみあったジャングルジムのような網目構造がくずれて、あちこちでジャングルジムの「棒」(骨梁:こつりょうといいます)がなくなっていくので、骨が弱くなるのです。

骨が弱くなると、ちょっとしたことで骨折しやすくなります。

- 高齢者の寝たきりの原因のうち約20%が「骨折」といわれています。

中でも「大腿骨(だいたいこつ)」という太ももの骨の骨折が問題となります。

つまり、骨折をきっかけに寝込んでしまうと、骨折が治った後も自力で歩くことが困難になってしまうのです。

- 背骨が圧迫されてつぶれていく(圧迫骨折といいます)と、背中が丸くなり内臓が圧迫されるため、消化不良や便秘になったり、食べたものが食道に逆流しやすくなり胸焼けがしたりします。

背中や腰などに、骨折に伴う痛みが出てくることがあります。

- 痛みのために、日常生活での動作が制限され、行動範囲も狭まってしまいます。

背が縮む 背中・腰が痛い 背骨が曲がる

背骨の骨折 手首の骨折 太ももの付け根の骨折

- 加齢 性ホルモン産生の低下のほかに、年をとると骨芽細胞(骨をつくる細胞)の働きが弱くなります。

また、腎臓の働きも低下するため活性型ビタミンDがつくられにくくなったり、食事の量が少なくなったりするため、カルシウムの吸収量が低下します。

カルシウムの摂取量が少ない、偏食乳製品をとっていなかったり、偏食して栄養バランスが偏ったりすると、食物からカルシウムなどが十分にとれなくなります。

- 閉経 閉経に伴って女性ホルモンが急激に低下すると、破骨細胞(骨を壊す細胞)の働きに骨芽細胞の働きが追いつかなくなります。

- 運動不足 適度な運動で骨に刺激を与えると骨は丈夫になります。

反対に、運動しなくなると骨はだんだん弱くなっていきます。

- 日光に当たらない生活 日光に当たると、皮下でビタミンDが合成されます。

ビタミンDは腸からカルシウムを吸収するために必要な物質です。

- 喫煙 ニコチンは、腸からのカルシウムの吸収を阻害し、カルシウムを尿中に排出します。

また骨芽細胞の機能低下も引き起こします。

- 嗜好品のとり過ぎ コーヒーなどに含まれるカフェインのとり過ぎや、過度の飲酒は骨量の減少につながります。

- 極端なダイエット 食事を極端に減らすダイエットは、栄養不足、特にカルシウム不足の原因になり、骨量の減少を招きます。

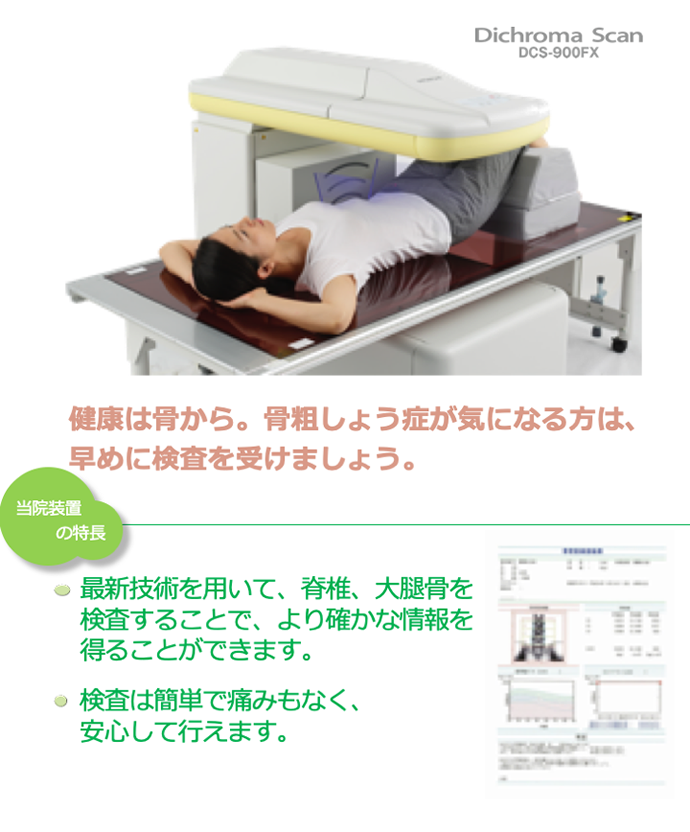

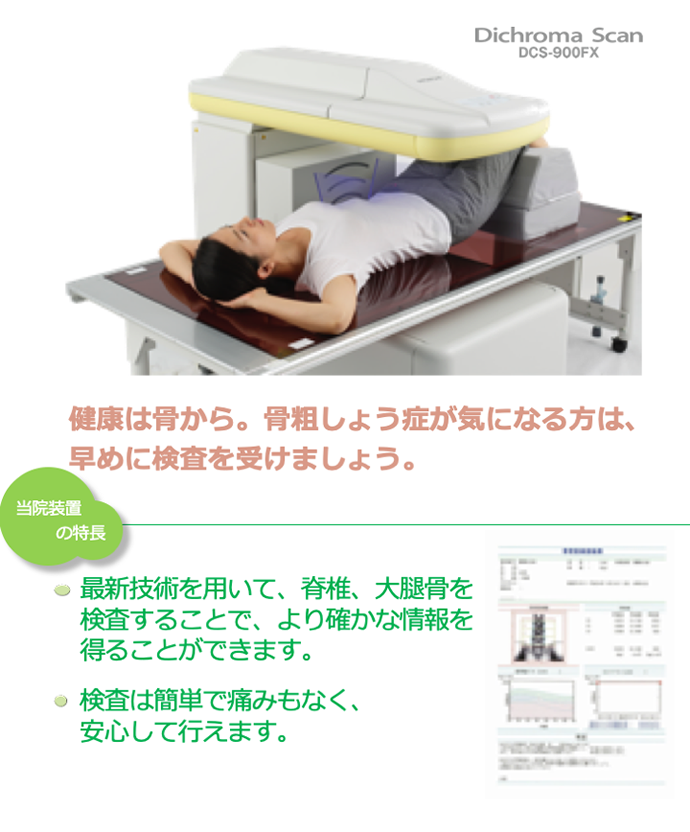

骨粗鬆症の検査について

骨密度検査とは、骨粗鬆症を診断するにあたって行う検査です。

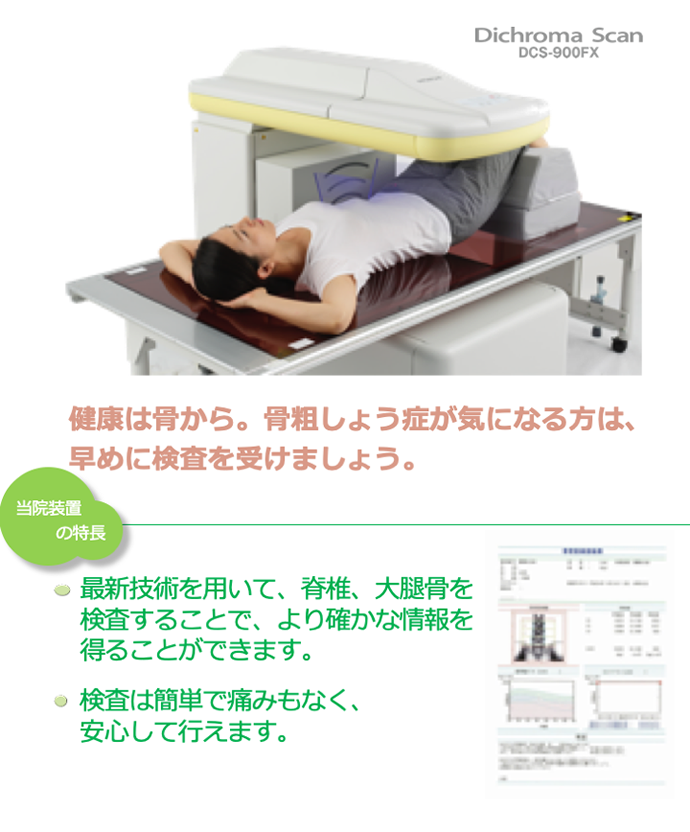

当院では、要介護・寝たきりなどの大きな要因である骨粗しょう症の診断と治療に力を入れており、DEXA(デキサ)法を用いた正確な骨密度測定を行っています。

DEXA法とは、微量なX線をあてて正確な骨密度を測定する、日本骨粗鬆学会のガイドラインにおいても推奨される優れた検査方法です。

この方法は従来の方法(CXD法・MD法)の様に手の骨で測定するのではなく、骨折しやすい腰椎(腰の骨)と大腿骨頚部(股関節の骨)を直接測定し、より重要で正確な診断をすることができます。最新技術を用いて、脊椎、大腿骨を検査することで、より確かな情報を得ることができます。

検査は簡単で痛みもなく、安心して行えます。

尿中のカルシウムや「骨代謝マーカー」(骨の代謝状態を読み取れる)を測定する。

他の病気が原因になって起こる骨粗鬆症(続発性骨粗鬆症)を見分けるためにカルシウムやリンを測定する。

骨の代謝状態を読み取れる「骨代謝マーカー」を測定したりもする。

DEXA法骨密度測定検査(腰椎および大腿骨測定)は健康保険が適用されます。

1割負担の方:450円

3割負担の方:1,350円

骨粗しょう症で治療中の方や閉経後の女性の方は、DEXA法による定期的な骨密度チェックをおすすめします

骨粗鬆症の治療薬は、飲み薬であったり、注射薬であったり、また、骨が作られるのを促すものや、骨が壊されるのを抑えるものなど、さまざまな種類があります。

骨粗鬆症に伴う腰痛などの、痛みを抑える作用をもったお薬もあります。これらのお薬の中から、あなたに合ったお薬を処方します。

食事に気をつけることは、骨粗鬆症治療の第一歩です。

骨の成分は、主にたんぱく質とカルシウムです。骨を健康にする栄養素を十分に摂取しながら、バランスのよい食事を心がけましょう。

■骨を健康にする栄養素

たんぱく質・・骨の半分はたんぱく質でできているので、骨をつくる材料になります。肉や魚、乳製品、大豆などに多く含まれます。

カルシウム・・骨の材料となります。乳製品や骨ごと食べる魚、葉物などに多く含まれます。多くのカルシウムを一度に摂取するより、毎日欠かさず摂取するように心がけましょう。

ビタミンD・・カルシウムの吸収を助けます。魚や干し椎茸に多く含まれます。☆日光にあたると体内でも合成されますので日光浴も効果的です!

ビタミンK・・骨へのカルシウム沈着に必要なたんぱく質の熟成を促します。

適度の運動によって、骨は強くなります

適度に負荷のかかる運動は、骨を強くすることがわかっています。あなたの普段の運動より少しだけ負荷のかかる運動が効果的です。※運動能力には個人差があり、やり過ぎはかえってよくありません。

当院では専門の理学療法士が適切な運動指導を実施します。

定期的な検査をお勧めします

肉離れ、アキレス腱断裂、ガングリオンなどの腫瘤の際に使用します。

結果もすぐに出るので、その場で医師からの診断が受けられます。

あお向けに寝た状態で両腕・両足首の血圧と脈波を測定します。

時間は5分程度で、痛みもなく血圧測定と同じ感覚でできる簡単な検査です。

この検査では、次の3つが測定できます。

では、あなたの血管年齢を簡単にチェックしてみましょう。

下の質問にあてはまる数をチェックして下さい。

- 脂質異常症、又はコレステロールや中性脂肪が高いと言われたことがある

- 糖尿病、又は血糖値が高いと言われたことがある

- 痛風、又は高尿酸血症である

- たばこを吸う

- 血圧が高い(収縮期140mmHg以上、又は拡張期90mmHg以上)

- 手足がしびれたり、冷えを感じたりする

- 太っている

- 家族に心筋梗塞や脳卒中の人がいる

- 運動不足である

- ストレスが多い

- お酒をよく飲む

いかがでしたか?

チェック項目が多いほど血管の老化が進んでいると言えます。

特に40歳以上で2つ以上チェックがついた方は、一度検査をしてみることをおすすめします。

ABI検査は健康保険が適用されます。

1割負担の方:100円

3割負担の方:300円

興味のある方はスタッフまでお声掛け下さい